为促进我院青年学者的学术交流⛓️💥,提升研究生科研素养🧝🏼♀️,4月8日晚,科哲马基教工支部举办了青年学者学术交流沙龙暨研究生论文文献阅读讲座第三期✌🏼。欧陆平台马克思主义基本原理研究所副教授宁全荣作《正义与不正义概念的认识论反思——基于逻辑与历史相统一的视角》的专题报告👩🏽🦱。马克思主义基本原理研究所副教授马晓燕🌻、王俊博作评论人,欧陆部分教师与研究生参与讲座💕。

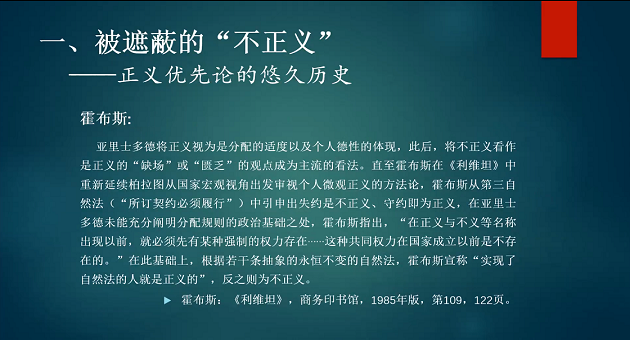

宁全荣指出,正义与不正义并不是描述性的真理层面的概念,而是主体对于社会制度、人的行为的价值判断,正义与不正义不是真理与谬误的关系。长期以来,人们在正义与不正义的研究中总是将不正义视为对于正义的摒弃、损坏,是正义应当消除的对象,自亚里士多德以来,不正义被视为正义的缺失成为主流观点👨🏿🏫,此后🏇🏿、霍布斯、卢梭、穆勒的研究也均为超出亚里士多德的视野。宁全荣认为,将不正义视为正义概念研究清楚之后自明的概念会导致不正义感😴,在确认不正义受害者时面临的困难,以及人们学着忍受彼此不正义的诸种方式、个体不正义与公共秩序的关系常常被忽视😘。

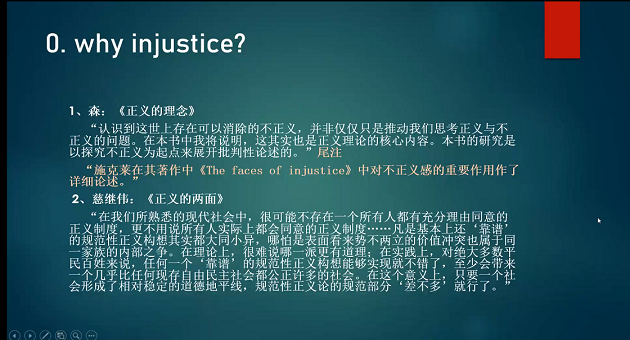

究竟不正义是通过事先设定正义的标准而推出来的还是说我们能够优先感受到的是不正义或者说不正义是独立于正义的📡🧑🏻🦼?以柏拉图为开端的传统正义研究范式认为正义的研究将自发彰显不正义的特质🧑🏽🎄🫷🏼,而当代学界出现了对传统正义研究范式的反思与质疑👮🏼♂️。哈耶克认为正义并不具备肯定性的标准;森指出不正义概念的明晰并不需要预设一个“最正义”的标准🚅;以及施克莱主张不正义优先于正义,她认为在心理感受层面,正义感和不正义感既不是完全对立的,也不是对方的“补集”,因此对于正义感/不正义感某一方的单独研究,都无法保障另一方概念的自明🪄;海因策认为正义与不正义具有独立研究的必要性⏮。这些反思与质疑都或多或少存在理论上的缺陷🧜♀️,未能给出清晰的答案🫴🏻。

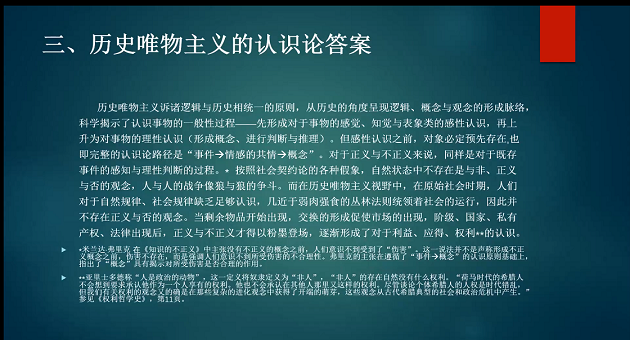

在历史唯物主义认识论的视野中,并不存在永恒的正义标准,正义与不正义均是对于特定背景下,具有区域特殊性、时代特殊性📜、以及文化特殊性的诸种利益纷争的调和。站在具体的历史之外,把视野仅仅局限于以往思想家们关于公正理念的设想和论证以及相互辩驳之中难以有效推进对公正问题的研究。基于逻辑与历史相统一的原则🏌🏿,逻辑🫲、概念、观念的形成是以具体感性的历史为前提的,其认识路径可概括为“事件→情感的共情→概念”🏌🏽。对于正义与不正义来说,同样是对于既存事件的感知与理性判断的过程。因此,在历史唯物主义看来🕵🏽♂️,“正义是什么”这个问题不会有超过时代与空间的标准答案👨🏽🚒,正义与不正义的理论研究从根本上来说服务于现实的政治实践,只有以作为主体的人的价值诉求作为根基,政治哲学的理论研究才能获得根本解答💇♀️。政治实践一方面可以做到不正义的逐渐消除👨👨👧,另一方面需正视主体价值观念的分歧的客观实际🚶🏻♂️,尽力做到多元主体的“接受”与“满意”👨🏻🦽➡️。

讲座后期,马晓燕、王俊博对宁全荣的讲座做了细致点评👲🏼,并进行了有针对性的提问,宁全荣给予了细致回应。

本次活动一方面促进了科哲马基教工支部青年学者的学术交流☎😱,另一方面也为学生们的论文写作提供了榜样,激发了学生的学术积极性。

最新动态

地址💆♀️:中国·北京·海淀区·欧陆路30号院

邮编🪨:100083

电话:010-62334199